Edifier MR3というマルチメディア・スピーカー ― 2025-07-20

Eifier MR3というマルチメディア・スピーカー

Youtube等で音が良いと評判のMR3、音が良いといってもどうせ内蔵電源はスイッチング電源であろうなぁと思いながらも、電源の改造をしてどこまで化けるかやってみたくて購入した。Bluetoothで繋がる音の良いマルチメディア・スピーカーが欲しかったということもある。なにしろ価格は密林で1万2千円ほどと非常に安い。

届いて早速BluetoothでiPhoneに繋いでみたが、案の定、ひずみだらけの土管音質。キンキンして想像通り酷いもんだ。 ユーチューバーの方々にはこんな酷い音を闇雲に良い音だなどと喧伝するのはやめて欲しい。そりゃあPC内蔵のスピーカなんかよりは遥かにいいかもしれないが、このスピーカーの実力はそんなものでは無い。スピーカーユニットは未知数だが、アンプ部はデジタルアンプであるので激バケする可能性がある。とにかく現状では電源がダメダメなので土管の中のような歪んだ音しか出ていない。

エージングよりなによりこのままではとても聞くに耐えないと、とにかく内蔵電源を改善するべく中を開けた。

上の写真はリアパネルを外してその裏側を見たもの。アンプ基板の上に黒く見えるカバーの中にスイッチング電源が入っていた。

スイッチング電源は18.5V20Wの標準的なもの、それの一次整流回路はGBP310(1KV3A品)で、一次整流直後のコンデンサは400V100uF。

ここでの電源改善方針は、前回励磁スピーカー用のスイッチング電源を音楽用に改善した時の内容(https://practnaga.asablo.jp/blog/2025/03/30/ )と同じ内容を実施する。

1)スイッチング電源の一次整流回路をB24A45HV2に交換して補助コンデンサは150uF/500Vとする。これで電源における整流回路の電流欠損を無くす。

2)電源の出力回路にFixCurrent相当回路(LCM+CPM|+コンデンサ)を入れて電流補償する。これでスイッチング動作による電流欠損とプラス・マイナスのノイズを無くす。

あと、最後に

3) 2wayのスピーカ駆動回路を調べてSPMDの効果がありそうであればSPMDを内蔵させる。

まず1)までで一旦試聴。

整流回路を入れ替えたスイッチング電源基板。流石に補助コンデンサが大きい。しかしまだ土管音質。このままではダメ。

次に

2)電源の出力回路にLC-9003Hを入れてその前後のコンデンサは25V8200uFと35V3500uFでコンデンサ比ほぼ2:1とし、最終段にはCP9003HCと50V10uFのセラミックコンデンサをパラった。

ここまでの作業でやっと土管から脱出。滑らかな音がでてきた。

最後に

SPMDの可能性を知るためにスピーカー回路を調べたが、さすがに小さいスピーカーを低域と高域に工夫して分けているためコイルを含んだネットワークが組まれていた。ただ、高域側のインダクタンスを調べたら0.2mH(実測値)と小さいものであったことから、SPMDの効果も期待できるものと判断し、3)を実施。回路の都合上右と左にそれぞれ1個ずつSPMD-6Fを取り付けた。

結局

上記1)〜3)の全てを実施した結果としての音は、チューニング済みのYAMAHAのNS-3MXと遜色無い音にまで改善された。むしろ低域はこちらの方が望ましいかもしれない。高域も十分に伸びているし、NS-3MXより明るい音である。コンパクトなくせになかなか良い感じ。

MacMiniを音源として、TunedSU-1+ss120+NS-3Mxの音と、

MacMiniのブルーツースに繋いだMR3を切り替えながら同じソースで比較試聴したが、机上での中音量までの領域はどちらも優劣つけ難い音がしている。

机の左脇のディスプレイ・スタンドの脇に重ねて両スピーカー

当店のチューニングは製品本来の音を引き出す。

滑らかな音、かつ解像度の高い音を目指すチューニングは一にも二にも電源を改善するものであり、決して音色を変えるものではないが、その製品の素性が良いものであれば間違いなく癒される音になる。

MR3も、素性はなかなか良い製品であった。これなら十分に本番利用できる。オーディオ製品にとって如何に電源が大事かと言うことをわかってもらうには良い製品である、とも言える。

そこで、このフルチューンMR3の音を聞いてみたい方にはお貸し出しします。

店主まで問い合わせください。

https://www.practsoundsystem.jp

Tel 090-3452-0279

(非通知には着信しません)

大きいスピーカーほど位相ノイズが大きい ― 2025-07-15

大きいスピーカーほど位相ノイズが大きい

検証してみると色々面白いことがわかってきた。

出川先生が以前言っていたことではあるのだが、ウーハーの音は本来の音を出しているのではなく、位相ノイズによって歪んだ音を聞いている、ということが見えて来た。その方が低音としてボリューム感があるように聞こえたり、人によっては迫力を感じたりして好ましいと感じているという事もありがち。

まず一つの例。

私の車には購入時オプションでBOSEのサウンドシステムを導入してあった。納車後最初に聞いた時は「ブーミーでこもった音に呆れた」ものであったが、いずれ電源を改良すれば改善されるとの意識があったため特にクレームをするでもなく受け取り、その後ヘッド・ユニットやマルチ・アンプへの電源改善とノイズ対策を導入して滑らかな音にした。しかしその時も低音のボリューム感が高く「低音出過ぎ、これがBOSEのチューンか」と半ば諦めてウーハーにだけ減衰抵抗(約2Ω)を入れてレベル調整して使っていた。この状態で長いこと乗ってきたが、先日SPMDを全スピーカーに取り付けてみたところ、ウーハーのレベルが小さいことに気がついた。そう思ってよく聴くと、低音の解像度が抜群に良くなり、バスドラムのキレが冴えてベースも実にスッキリなっているのにウーハーのレベル全体が低いのだ。もしかしたら、と思ってウーハーに入れていた減衰抵抗を外してみると、全てのスピーカーのバランスが取れて心地よい臨場感に包まれる音が再生されるようになったのだった。これで初めてカーオーディオの音がカーオーディオらしからぬ臨場感で再生されるようになった。

つまりこれまでは低音が出過ぎと思っていたのは単に位相ノイズでブーミーになった音を聞いていたからということがわかった。

別の意味で言うと、これは低音の無駄な(不正な)余韻を聞いている状態ということもできる。例えばバスドラムの音なんかは本来はそんなに長くは響かない。

位相歪みがなくなって音量が下がったように感じた例は先日の波形測定時にも感じた。

JENSENのA12という30cmの励磁スピーカー。励磁スピーカーは励磁コイルとの磁気相互作用で音の立ち上がりが速くて音がいいと言われているが、私の耳にはやかましくて歪みっぽい音にしか聞こえなかった。ここにSPMDを入れたり外したりして測定を実施したのだが、SPMDを入れた時にはスーッと音量が下がったように実にスッキリとなり、やかましさが無くなるのだ。これは劇的な効果だった。

全てのスピーカは位相ノイズの影響を受けているだが、やはり大きいスピーカーの方が、それを駆動するコイルも大きいためか位相ノイズがかなり大きいということがわった。それだけSPMDの効果が歴然としているということも。

振り返ってみると、ツイータやスコーカー、あるいはウーハーにまでホーンを実装して余韻を出すように工夫したスピーカーシステムというのがあるが、それらは結局録音された音そのものを増幅しているわけではなく、位相ノイズにまみれた汚れた音を響かせているだけ、と言えるだろう。だいいち、マルチスピーカーをパッシブ構成した時点でネットワークにコイルが入っているので、その時点で倍音はカットされてしまって出てこないし、アンプの電源がノーマルであれば余韻も出ない。

余韻も倍音も含む優秀なソースの状態を再現するためには第二世代電源でアンプを駆動し、そこにSPMDを入れて忠実に再生させるべきだと私は思う。

余韻や倍音はスピーカーが加算するものではなく、優秀なソースをアンプ・システムが忠実に再生するものでなければいけない。そのためには電源の改善は必須。電源の改善もせず、SPMDも入れない状態で、ホーンで響かせただけの音で「余韻が出ている」と勘違いして満足している人たちのなんと多いことか。。。歪みを増幅して聞いているだけかも知れないのに。。。土管の中のような音がしないのかな??

そういえば、コンサートで聞くPAの音って歪みだらけだ。

先日行った玉置浩二のコンサートも音が良かったのは彼の「生ギターで生歌」を聞いた数曲だけで、バンドと一緒にPAを使って歌った音は歪みだらけの酷いものだった。PAの電源がダメ、位相ノイズがダメのダブルパンチ。

もう一つ言うと、決して音楽ソースも完璧じゃない。録音システムの電源がダメダメだったりするから。

出川先生のところで第二世代電源で駆動されたマイク・アンプとレコーダーで録音されたデータから作られたCDを聴かせてもらったことがあるが、あの臨場感は素晴らしいものだった。その意味ではオーディオ業界の技術革新もまだまだこれからなのだろう。。。

海外ではスピーカの位相ノイズを最初から起こさないようにドライブできる(?)AI制御のアンプを内蔵したアクティブスピーカなんかが計画されているようだ。ほんとにそんなことが可能なのかはしばらく待ってみないとわからないが、日本のメーカーはその辺のところはまだまだの様だねぇ。。。。Sign!!

カー・オーディオの再調整 ― 2025-07-13

SPMDを開発した当初、カーオーディオ用スピーカーへの効果を確認するためフロントのフルレンジスピーカーにだけ入れていた。このおかげで中高音だけは以前よりはるかに明瞭になりヴォーカルやバイオリンなどは際立って改善されていた。しかしその後「どうも低音がおかしい、、」と思っていた。バスドラムやベースが腰砕けのような鳴り方になっていて音楽のノリが悪いのである。

ウチのカーオーディオにはフルレンジが5個(フロント3個、リアに2個)と左右のドアに2個のウーハーがあるが、先日SPMD6をいれたのはフロントの3個だけだった。

たぶんこれが原因で高域だけがタイミング的に先に鳴っているのではないか、そんな気がしたので、この休日を利用してウーハーにもSPMDをいれてみた。

ダッシュボードにある小さなフタを開けるだけでアクセスできるフロントスピーカーと違って、ウーハーにアクセスするにはドアの内装をまるっと外さなければならない。このため半日作業になることからなかなか纏まった時間がとれなくて先延ばししてきて昨日になった。

ドアの内装を外してウーハー剥き出しの状態でSPMDを入れる前後の音の比較をするとその差は明らかだった。入れる前はやはり低音の焦点がぼやけて不明瞭な鳴り方をしていたが、入れた途端に低音の解像度が上がり、スッキリリズミカルに音楽を再生していることがわかる。フロントスピーカーとちゃんと同期していて、ドラムのキレが素晴らしい。

やっぱりこれは全部のスピーカに入れなければダメなのだということにあらためて納得し、リア用にもいれることにした。リアスピーカーはドアにあるウーハーよりさらに面倒なので実は最後まで躊躇していた。フルアクセスするには本来はリアゲートのモールとリアの内装を全部はずしてやらなければならないが、昨日はそこまでやらずにモールと内装を少しだけめくって、その裏にあるスピーカーラインをちらっと露出させ、なんとかそこにSPMDを取り付けた。こんな付け方なのでプラス・マイナスの各線に入れることはできず、プラスマイナスにまとめて1個つけることにした。だけどこれで思ったよりは早く終わることができた。

ここまでで、7個のスピーカにSPMD6を合計12個とりつけたことになる。

(フロント3X2個、ウーハー2X2個、リア用2X1個)

かなりの出費であるが、その効果は抜群である。

フロント3個だけのときは前方の中高音だけが前に出てくるかなり目立った鳴り方だったが、全体にいれた今は、前方だけの目立ちたがりはなくなり、室内全体のオーディオ品質がぐんとあがった感じがある。バスドラムがきちんとリズムを刻んで音楽に包まれる感じがいい感じである。ウーハーやリアにもSPMDを追加したことで、こんなにも纏まりが出てくるとは、ある程度想定していたとは言え、正直驚いた。

うちのカーオーディオには、ヘッドユニットとBOSEアンプのそれぞれにLCM、CPM、コンデンサで構成した電流補償回路ともちろんバッテリー部には大容量のCPMをいれてあり、極力エンジン系統からのパルス性ノイズの影響を受けないような工夫がしてあることで、もともと音は滑らかかつ明瞭に再生できていたが、SPMDをいれることでその品質が見違える程向上した。これは、SPMDの効果は電流欠損のない再生システムがあってこそ、スピーカラインにいれて効果があるということの証でもある。

今週長野まで長時間載る予定なのでその前に、気になっていたカーオーディオを再調整したもの。

今度の旅が楽しみになった。

晴れるといいな。

某メーカーからの意見 ― 2025-07-07

某メーカから、アナログアンプでは波形が出ないとのこと。。

出川先生が某オーディオメーカーに卵(SDMD-10)を持ち込んで評価を依頼したと。その結果、音が良くなることは聴いてもらってすぐにわかったらしいのだが、その後波形測定もしたらしく当店が撮影した波形データ(https://practnaga.asablo.jp/blog/2025/04/16)を見て、アナログアンプではこんな波形にはならない、これはデジタルアンプだからこうなるのでは無いか?との意見が出たので検証してくれとの依頼。

当店にあるアナログアンプはDENONのPMA1500Rで、当店で第二世代電源を入れてフルチューンしたものだけだが、とりあえずこれで検証してみることにした。組み合わせたスピーカーはJENSENのA12という30cmシングルの励磁スピーカー

この励磁スピーカー、製作は1940年代であり店主より年寄り。励磁スピーカーなので立ち上がりの良い音がするとのことで入手してみたが、励磁回路を改善しても歪み感が残って耳障りなので使ってこなかった。これを使ってSPMD−10の波形を取ろうと思った時に、SPMD-10を入れる前後で音の比較もやってみた。というよりあの歪っぽい音が、SPMD -10を入れるとその歪み感がスッと無くなり滑らかにかつ元気の良い音になった。この劇的な変化は何なのだ、と改めてSPMDの効果の凄さを感じた結果となった。

以下はその後の測定記録

測定点は次のA,Bの2箇所。

Aはアンプ出口、スピーカーへの出力端子での電圧波形。

Bはスピーカー背中にある入力端子での電圧波形。

本ページの画像はクリックで「拡大・戻し」できます。

SPMD-10はAとBの間に入ることになる。

当店の設備ではA,Bを同時には測定できないので1KHz,5KHz,8KHzの矩形波についての測定をSPMD-10 有り/無しの2回計測を繰り返すがそのデータを各周波数で左右に並べて比較しやすくした。そのデータが次のもの。

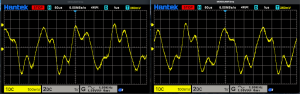

左がSPMD-10無しのデータ、右側がA-B間にSPMD-10を入れた時のものである。

まずA点のデータ 上から 1KHz、5KHz、8KHzである。

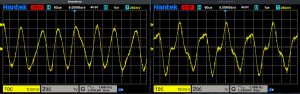

次にB点のデータ 上から 1KHz、5KHz、8KHz

1KHz,5KHzまでは左右の差がほぼ無いが、B点でのデータが8KHzで全く違う。

前に当店がデジタルアンプで測定した際にはB点での測定であった。SPMD無しだと完全な三角波になっている波形が、SPMDが入ると5KHzの波形に近づいていることがわかる。つまりアナログアンプでも4/16と全く同様の結果になっていることがわかると思う。

もしかしたら某メーカーさんはアンプ出口の波形しか見ていないのでは無いか。

そこんとこ、出川先生に確認してくれるように依頼した。結果待ち。

失敗と成功? NS-3MX ― 2025-07-03

失敗と成功

ウチの作業用スピーカーであるYAMAHA NS-3MX。作業用とは書いているが常に机の奥側に置いて聴いている。バランスの良いスピーカなのだがもう少し高域の抜けが欲しいかもとも思っていた。たまたま中を開けてみたらなんとシングルコーンスピーカーなのにフィルタ回路が入っていた。これは想定外。どうやらレンジ全体を落とした上で相対的に低域だけを持ち上げるような工夫がしてある様子。試しにこのフィルター回路をバイパスして鳴らしてみると、高域に偏って低域不足の音しかしない。

ただその高域の音は実に綺麗な澄んだ音である。またこの状態だと卵の効果も抜群に出る。しかしこれでは高域に偏りすぎてやはり癒される音にはならない。このフィルター回路は12cmのホワイトコーンを一発でフルレンジに鳴らすための工夫である事は明らか。これでモニターとしてもそこそこ使える音質を確保しているのだからヤマハさんの技術力偉い。位相ノイズキャンセル素子であるSPMDを入れた際の効果の度合いが少し少ないかなと思っていた理由も分かった。フィルタ回路にコイルが入っていたからだ。このスピーカー、普通に聴く時は十分な臨場感が出るが、深夜に極小音量で鳴らす際の臨場感が少なかったのだ。(コイル実測0.72mH)

さて、これを改善するにはどうするか、目標としては次の2点

1)高音の延び・抜けを改善したい。

2)SPMDの効果を最大限に得たい。

そこで試してみたくなったのが、12cmフルレンジユニットと交換したらフィルタも要らなくなるので1)も2)も解決するのでは、ということ。

調べてみたらFOSTEXのFE126NV2がビス穴までピッタリだったので思わずコイズミ無線さんでポチった。

交換してみた結果、確かにSPMDの効果は抜群なのだが、いかんせんやはり低音が出ない。それと高音部に嫌な滲みがある。このFotexのホワイト・コーンはヤマハのホワイト・コーンより分割振動が得意ではないようだ。価格を考えればやむなしか。まぁ、9Lのバスレフが推奨されているところに3MXxの箱は5L少々しか無いのでもともと低音は無理だった。いずれにしても今回のユニット交換は失敗。

まずは元に戻した。

次に、LCRフィルタ構成をよく見ると、抵抗は容量を稼ぐために全て10Wのセメント抵抗が使われていて、コンデンサは50V4.7μFの電解コンデンサが使われていた。音の抜けをよくするにはこれらをもっと高品質なものに交換してみたらどうかと思った。

やったことは次の3点

①抵抗を同じ容量のメタルクラッド抵抗に交換

②コンデンサは日立製6KV/4.7μFのフィルムコンデンサに替えた(友人から昔譲り受り受けた。実測でも4.7μFを確認)

③スピーカー内部配線にSPC-AVを使った

これで試聴してみたら、おぉ、いい感じ。やっと高域がスッキリ抜けるようになった。

どのみち自分の耳の周波数感度など限度があるのだが、ちょっとその上限に近づけた周波数までエネルギーを供給できれば聞きやすくなると思っていたが、その通りになった。

最近のコメント