アンプ出力の周波数スペクトログラム比較 ― 2025-04-13

第二世代電源で駆動したアンプと通常電源で駆動したアンプでは、その音を聞けば音の違いが明確にわかる。しかし、なかなかその現象をデジタル・ストレージ・オシロ(DSO)では捕まえられない。DSOは電圧信号しかみないためコンデンサ電圧レベルで発生している微小な電流の逆流は捕まえらえない。そのタイミングで音楽信号が欠損しているのだが、その証拠がなかなか捉えられない。

いくつかの証拠として、次のような客観的な現象は確認されている。

1.電圧降下を基準として設計された管球アンプのリニア電源を第二世代電源に替えると、真空管にかかる電圧が10%ほど上昇する。これは同じ負荷抵抗に対して整流回路を流れ出てくる電流総量が通常電源より10%多いということである。つまり変換効率が10%も高いのだ。

この現象は当店のブログ(https://practnaga.asablo.jp/blog/2024/11/04/)でもチューニング作業の途中で紹介しています。

2.左右独立したパワーメータを持つLUXのトランジスタアンプに、片chだけ第二世代電源に変えた場合、モノラル信号を左右に入れると第二世代電源側のメータの振れ幅が10%以上大きくなる。これも電流総量が増えてその分出力が上がっていることの証拠である。

これだけの物理的現象が確認されていてもなかなか波形の証拠となると捉えにくい。単純なFFTをかけても間欠欠損はつかまらない。。そこで、音楽信号が一部欠損していれば、そのタイミングで音声のパワースペクトラムが下がる。それがある程度周期的かつ継続的に発生していると周波数スペクトラムにした場合、描かれるパターンに薄いところが出るはずである。つまり3次元解析すればなんとか、という思想のもとに、ピンクノイズをアンプに入れてそれを再生した場合のアンプ出力音声のデータについて、周波数スペクトログラムを撮ってみた。(ピンクノイズは可聴範囲の音が均等にばら撒かれているノイズ信号である)

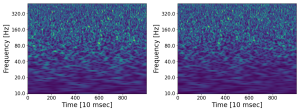

その結果が次の2枚の画像データである。

左側(普通電源) 右側(第二世代電源)での記録を比較できるように左右に並べた。

1枚目は周波数10Hzー6000Hz の範囲で分析したもの。

(波形はクリックで拡大できます。でも小さいままのほうが差がわかりやすいかも)

いくつかの証拠として、次のような客観的な現象は確認されている。

1.電圧降下を基準として設計された管球アンプのリニア電源を第二世代電源に替えると、真空管にかかる電圧が10%ほど上昇する。これは同じ負荷抵抗に対して整流回路を流れ出てくる電流総量が通常電源より10%多いということである。つまり変換効率が10%も高いのだ。

この現象は当店のブログ(https://practnaga.asablo.jp/blog/2024/11/04/)でもチューニング作業の途中で紹介しています。

2.左右独立したパワーメータを持つLUXのトランジスタアンプに、片chだけ第二世代電源に変えた場合、モノラル信号を左右に入れると第二世代電源側のメータの振れ幅が10%以上大きくなる。これも電流総量が増えてその分出力が上がっていることの証拠である。

これだけの物理的現象が確認されていてもなかなか波形の証拠となると捉えにくい。単純なFFTをかけても間欠欠損はつかまらない。。そこで、音楽信号が一部欠損していれば、そのタイミングで音声のパワースペクトラムが下がる。それがある程度周期的かつ継続的に発生していると周波数スペクトラムにした場合、描かれるパターンに薄いところが出るはずである。つまり3次元解析すればなんとか、という思想のもとに、ピンクノイズをアンプに入れてそれを再生した場合のアンプ出力音声のデータについて、周波数スペクトログラムを撮ってみた。(ピンクノイズは可聴範囲の音が均等にばら撒かれているノイズ信号である)

その結果が次の2枚の画像データである。

左側(普通電源) 右側(第二世代電源)での記録を比較できるように左右に並べた。

1枚目は周波数10Hzー6000Hz の範囲で分析したもの。

(波形はクリックで拡大できます。でも小さいままのほうが差がわかりやすいかも)

よく見ると少しであるが、左側の方が濃度のマダラが荒く、幾分色も薄いことがわかる。この分析は通常のFFTでは低周波数領域の分析が荒くなる現象を解消するCQTというテクニックを使って分析している。みた感じ500Hzまでの濃淡差が大きいようなので、

分析範囲を500Hzまでに下げてみたのが2枚目である。

均一さと濃度でやはり右側のデータの方が優秀であることがわかる。。。。。

分析範囲を500Hzまでに下げてみたのが2枚目である。

均一さと濃度でやはり右側のデータの方が優秀であることがわかる。。。。。

しかし、これらのアンプで音楽を鳴らすと、その差は明瞭にわかってしまう。

ここで欠損しているデータは音の余韻を消し、時間軸を狂わせていて、臨場感や空気感を大いに削いでしまうのである。

人間の耳の(体の)音楽に対する鋭さと雑音に対する鈍さをあらためて感じた次第。

分析プログラム(python)には次のページの内容を参考にさせてもらいました。

https://yukara-13.hatenablog.com/entry/2013/12/01/222742

ちなみに測定したWavデータは次に入れてある。

"https://www.practsoundsystem.jp/wav/normIO_Cut.wav"

"https://www.practsoundsystem.jp/wav/2ndIO_Cut.wav"

それぞれ15.4Mbのサイズがある

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://practnaga.asablo.jp/blog/2025/04/13/9768170/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。