金の卵の功罪 ― 2025-05-03

ご試聴いただいた、あるお客様からいただいたご感想を紹介します。

「音符それぞれに何か聞いたことのない音(音なのか何なのかはわかりません)がくっついているように聞こえました。すべてのジャンルすべての曲に共通していました。

オーケストラのライブやピアノリサイタルや室内楽などには決してあり得ない違和感がかなり現れていました。休止符の前の音が休止符に被さるように音が消えるようにも感じました。これも生演奏には決してない現象だと思いました。」

これがどういうことかというと、このお客様の再生システムには出川式電源が一切入っていないため、本来は美しい倍音を含む余韻であるはずのものが、途切れ途切れの雑音が付帯するように再生されてしまったのです。

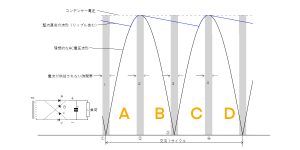

下にこの現象のイメージを図で示します。

(クリックして拡大)

普通電源のアンプでは電流欠損を含んでいますが、電流の欠損はスピーカーにとっては信号の急変になりますのでその際にも逆起電圧が発生します。つまり電流欠損が起こす位相ノイズが余韻や倍音を止めてしまっていたため余韻も出ないがノイズとしても聞こえなかったものが、卵を入れて位相ノイズキャンセルしたおかげて途切れ途切れの余韻が再生されてしまい、それが猛烈な違和感を呼び起こす、ということです。

私たちはなんとかストレートにアンプの信号で音を鳴らしたい、と開発したものでしたが、普通電源で正しい音を再生できていないシステムに入れた場合には余韻も臨場感も倍音も違和感になってしまう、ということがわかりました。

つまり、このSPMD-10を入れて素晴らしい臨場感を得るには、条件として出川式第二世代電源でアンプを駆動しなければならないのです。最低でも信号を音に変換する部分、つまりデジタルならDACやCDPのアナログ回路、アナログ再生ならばイコライザを含むプリアンプには出川式を入れて電流欠損のないアナログデータを作らないとだめです。一番上流側で電流欠損してしまったら、その後は欠損データを一切回復できないからです。

つまりこの素子を入れて音が改善されないシステムは途中のどこかで電源がよくないということを示します。

なんか使うのが難しい製品を開発してしまったみたいですが、、

当店のアンプとチューニングDACの組み合わせには全て実装可能ですし、出川式電源を搭載して滑らかな音を得ているアンプであれば確実にさらなる臨場感を手に入れられる素晴らしい素子です。

当店のss120貸し出しキットには、今後このSPMD-10も一緒にお貸しいたします。

新しい音の世界を楽しみになさってください。

連休最後の夜・・・・ ― 2025-05-07

以前、第二世代電源を入れる順番をソース側からとどこかに書いた。これは全く正解だったと思う。一番最初にソースを音にする部分には完璧な電源で音に変えるそれが必須、その電源が電流欠損(欠損ノイズ)をともなったものだったら欠損部分の回復はその後ろでは不可能になる。

だからレコードならイコライザアンプやそれを含んだプリアンプ、デジタルならDACをまずは出川式にしておくべきである。その意味では当店の試聴用貸出しアンプセットは最もコストパフォーマンスよく最高の臨場感を手に入れられる環境の例である。

ソースが正しい電源で駆動されていれば卵の効果もある。それを感じつつ中段に入る機器を出川式にし、最後にパワーアンプをすれば、徐々に改善されてくる音空間の改善を楽しみながら最後には素晴らしい臨場感に包まれる。当店のお客様では16年かけて上から下までオール出川式になされたお客様もいらっしゃる。素晴らしい音に包まれておられるが、いずれ卵(SPMD-10)を入れればその最高の臨場感を手に入れらることは間違いない。試聴を楽しみにしておられる。

全てが普通電源だけで組まれたシステムでは、すべての余韻や倍音は電源周波数に同期して同じタイミングで欠損してしまうことから、卵だけを先にをいれてもむしろ逆効果である。5月3日に書いたように、途切れた余韻が次の音に被さったりして違和感になってしまう。本来はそこが一番美味しい音の部分なのに、これまでの一般のシステムでは一切再生されてこなかった、そのことがはっきりわかる結果となった。

================================

久しぶりにデーさんを訪問しました。

新しいアクセサリーが効果があるので聴きに来いというのでさっそくお伺いして聴かせていただいたというわけです。

そのアクセサリーとは、スピーカーケーブルへのアタッチメント――磁界マグネットモジュール。外観は、卵形のなんとも可愛らしいもの。この中心に2本のケーブルを通すだけ。これでスピーカーのインダクタンスで発生する高周波逆起電圧ノイズが除去されるというのです。

これが凄い!びっくりしました。.

矩形波を通すと、1KHzではさほど違いはありませんが、基音帯域を超えた5KHzでは、マグネットモジュール無しではかなり波形は歪んでしまい、8KHzではもはや矩形波ではなくサイン波と変わりなくなってしまいます。マグネットモジュール有りですと8KHzでも矩形波の形が保たれています。

効果はてきめんで驚きました。

石川さゆりの何でもないベストCDが、まるでマザーマスターダイレクトのリマスター盤になったかのようにグレードアップします。まずはボーカルが魂を授かったかのように艶やかで色気たっぷりに歌い、しかも力強い胸腔の響きとなって前へ押し出してくる。

顕著なのは、バックオーケストラの立体感。立体感といっても、単に芝居の書き割りを重ねるような左右、前後の距離感だけではなく、波紋が広がっていくような音の時空間が見事に再現される。琵琶のじゃらんというエコーが右手から左手へと抜けていく。これを聴いたら、制作したエンジニアたちは快哉を叫ぶのではないでしょうか。まさに、ミラクルエッグです。

お願いして、このプロトタイプを持ち帰って拙宅でも比較試聴してみました。

.

デーさん邸ほどの劇的ビフォー・アフターではないのですが、効果は明らか。特に歌謡曲などのボーカルが気持ちよくなるのは同じ。ヴァイオリンやストリングオーケストラがきっくりと明瞭であってしかもシルキーな美音。聴いていて幸せになるサウンド。倍音の少ないピアノは変化が小さいのですが、なぜか左手の打鍵が明瞭になりしかも響きがぐっと深みを増します。

.ノイズというと、どうしてもザーとかサーと《聴こえるノイズ》だと思い込んでしまいますが、高周波ノイズは《聴こえないノイズ》。倍音領域のノイズなので聴こえない。この領域は、むしろ複雑な音声波形を形作るものであり音色に関連します。ここにノイズが干渉すれば波形が歪んでしまう。さらには、アタックや立ち下がりの残音、余韻などもマスクしてしまう。むしろ聴こえなくしてしまうノイズと言ったほうがよい。ノイズを「付帯音」と言い換えても同じです。これが除去されると、リアルでピュアな音色が聴こえてきて、音の波紋の広がりが聴こえてきます。

このミラクルエッグの効果――波形再現性の向上――については、ショップのプラクトサウンドシステムさんのブログでも紹介されています。

https://practnaga.asablo.jp/blog/2025/04/16/

いつまでも聴いていたい幸せな気分になります。ちょっと返却するのが惜しい。一日も早い商品販売化が待たれます。

スコーカーに卵

ウーハーにも卵

再生はプラクト製デジタルアンプ

効果の説明資料

自宅で試聴

======================================================

引用ここまで。

鈴木様、ありがとうございました。

当店ではss120お貸出セットに、今後卵をつけたラダーケーブルも含めてお貸し出しします。準備完了次第ご案内します。ご期待ください。

位相ノイズのないスピーカーシステム ― 2025-05-09

かつてはESLなどの海外メーカがコンデンサ・スピーカーを出していた。

日本ではSTAX1社だけがコンデンサ型イヤースピーカーを出している。しかしそれらがそのまま見事な臨場感を再生できているかというと決してそうではない。コンデンサ・スピーカには全てドライブ回路が必要であり、その電源が普通電源であれば結局美味しいところが欠落してしまい余韻や臨場感は再生されないのである。

つまり、STAXのドライブアンプ+ヘッドセットは位相ノイズ発生しないがそのアンプを普通の電源でドライブしているところが惜しい。私は当店の開店前にSTAXのSR-λ (当時最下位機種)を買ってあり、その後第二世代電源を知ってからは電源を付属のACアダプタではなく自作の出川式電源に替えて使っている。出川式電源を入れたSTAXの音は滑らかそのもの。余韻もたっぷりで臨場感も素晴らしいものである。

私はチューニングしたお客様の装置の試聴をしながら、常にこのSTAXの音と比較してきた。その中で、なぜ普通のオーディオシステムがこれと同じように鳴らないか、と長いこと悩んできた。耳にかぶせるスピーカを長時間使っていると内耳が汗をかき荒れる。

そんな思いをしないで本当に包まれるような音を得たいと願っていて、、、

今回初めて、位相ノイズキャンセル素子に出会ってようやくその願いが叶ったと言って良い。

思えば本当に当店は最初から位相ノイズのない音をターゲットにチューニングを続けてきたことになる。クロック交換から始めた店なので最初は位相ノイズなんて考えてもいなかったが、最初に第二世代電源を入れたSTAXの音が鮮烈だった。これはラッキーだったと言っていい。今ではSTAXの高圧回路の前にLCMやCPMを入れて更に音の改善をしているが、このイヤースピーカーがあったからこそ続けてこれたものと思う。

今思うのは、、STAXさんにぜひコンデンサー型でフロアスピーカーを出して欲しい。出川式電源のドライブアンプで駆動すればまさに天国の音になる。そう思ってSTAX製品のリストを見たら80年代にはセルフバイアアス式の小型スピーカや、90年代にはフルレンジのフロアスピーカーを数件出してはいたのだねぇ、知らなかった。それに残念なことに90年代には出川式電源がなかった。。。。

でも、STAXさんの自社製品説明にはスピーカーの位相ノイズが無いという事は一言も触れられてないんだよなぁ。。(https://stax.co.jp/)

勝手な思いではあるが。。。

日本の優れた技術2つを組み合わせれば、世界最高のスピーカーシステムが出来上がると思うのだが。。。

コンサートホール ― 2025-05-13

夜の仕事をする時に、NHK-FM 7半頃からの『ベストオブクラシック」をよく聴いている。というか流している。あまり語りが入らず生録音主体で構成された番組を音量低めで流して、柔らかな臨場感にふんわり包まれて集中して作業ができる。

それが先日同じように仕事していたらアナウンサーの声にハッとした。えっ?と思ったら声がいつもより明瞭だった。そういえばこれは卵(SPMD-10)の効果だ。演奏を聞く時は生録音の雰囲気がよく出てる事をしっかり確認していたが、解説者の声にまで気を使っていなかったから気付かなかった。だが思えば逆起電圧をキャセルしている訳だから全ての音声が格段に明瞭になる事は明らか。

これまで少しこもっていたアナウンサーの声がスッキリクッキリ聞こえて目の前のマイクで話している感じ。息遣いまで分かってちょっとびっくりした。

改めて、スピーカーの位相ノイズをキャンセルするってこういう事なんだ、と再認識。

本当に、まるで自分の作業机の上が極上のコンサートホールになったような臨場感。凄いなぁ。。。

この素子に関しては発表してからたくさん試聴のご要望をいただいております。ただ現在はまだ材料が無く、試聴用セットが開発時に造った2セットほどしかありません。皆様にはお待ちいただいております事お詫びします。順番にご案内差し上げますのでお待ち願います。

これまで試聴していただいた皆様からは2個とか4個と悉くご予約いただいております。ありがとうございます。くりかえしになりますが、発売は今月末の予定です。しばしお待ち頂けますよう、よろしくお願いいたします。

従来の整流回路の致命的欠点 ― 2025-05-15

その内容について、以下、できる限りわかりやすく説明します。

下の図は交流電圧波形の1サイクル分と、それをブリッジ整流回路で整流した際の電圧波形を表したものです。

整流回路を出た直後の波形を青線で「整流後の波形(リップル含む)」として描いています。 この「整流後の電圧波形」を見る限り、多少の脈動はあっても電圧の欠損はありません。

ここに全ての間違いがあります。アンプが 「音」を発生させるエネルギーを得るには電圧だけではなく電流が必要です。 ですので、この回路は「負荷に対して十分な電流を流す力があるか」という視点で見なおさなければいけません。これがどういうことか説明する前に、最初にまず条件を整理しておきましょう。ダイオードについては次のような物性があります。

A)ダイオードは、逆方向電圧がかかって電流を止め始まってから止め切るまで一定の時間遅れがありその間は短絡状態になる。あるいは順電圧がかかって準備動作が始まってから電流が流れるまでには一定程度の時間遅れがありその間は通電されない。

これはダイオードが決して「理想要素」ではないため、ごく短時間ですが無視できない切り替え応答時間がかかるということです。

さてこれらの条件を見つつ、グラフを見てください。

この図の最下部に①②③④とインデックスをつけていますが、それぞれ次の状態を示しています。

①ダイオードDからダイオードAへの切り替わり

②ダイオードAからダイオードBへの切り替わり

③ダイオードBからダイオードCへの切り替わり

④ダイオードCからダイオードDへの切り替わり

上の図には4分の1サイクル事にどのダイオードが仕事をしているかを示すようにオレンジ色でA〜Dの文字を入れてあります。つまり90度ごとに1回はダイオードの切り替え時間があるということです。

各切り替わりタイミングでは遮断しにゆくダイオードが短絡状態になり、次の電流を担わなければならないダイオードが流し始めていない時間帯があるのです。これが電流欠損を作っています。

そしてこの電流欠損は整流回路の後ろに設置されているコンデンサでは解消できません。

なぜなら、電流は高いところから低いところに向かって流れるからです。

まず①と③はサイン波の波高値がゼロボルト付近でダイオードが短絡になっているわけですから、コンデンサからは自分より極端に低い電源電圧が見えてしまいます。コンデンサの電流は低い方に向かって流れますので負荷には流れずに電源側に逆流します。

また、②と④の切り替わり時には、サイン波の最頂部を超えたあたりで次のダイオードが動作を始めますが、それまでは締め切る方向のダイオードが短絡です。その時点でコンデンサ電圧よりも電源電圧の方が下がりつつある場所ですので。電流はやはり電源側に逆流します。短絡状態の方がアンプ回路よりもインピーダンスが低いためこういうことになります。

これらの電流欠損はコンデンサ電圧レベルで発生しているためシンクロでは観測できません。ですから今までは見逃されてきました。今回のように、ダイオードが決して「理想要素ではない」ということを理解し、その物性を正しく捉えれば理解できるはずです。

この仕組みは交流を直流に変換する整流管でも一緒です。後ろにチョークコイルを入れて平滑化したように見えてますが、見た目の電圧だけをいくら平らにしても、切り替え時の電流欠損は避けられません。ゼロまで電流が切れていなくても負荷に対する電流供給能力はその時点でゼロまたはマイナス方向に切れています。

出川式整流素子は上記の切り替えタイミングでの電流がゼロにならないように、別回路から電流を流し込む仕組みを補助コンデンサとともに構成して、切れ目のない滑らかな電流を作り出す回路です。

出川式整流素子を使った第二世代電源でアンプを駆動すると、これまで途中で消されていた余韻が滑らかにのびのびと再生出るようになります。途切れのない音の波紋に包まれます。これこそ癒される音です。

オーディオシステムでは、この電源を、信号を音に変える部分にまず入れてください。

アナログならイコライザを含むプリアンプ、デジタルならDACやCDPのアナログ電源です。デジタルの場合デジタル回路も第二世代化することで音の密度が上がります。

こうやってソース側に第二世代電源(出川式電源)を入れることで、そこにスピーカー逆起電圧キャンセル素子であるSPMDシリーズを加えることで音のリアリティが向上します。

そして、最終的にパワーアンプを第二世代電源にすることでSPMDシリーズは最大限の効果を発揮し、素晴らしい臨場感と演奏者の息吹を感じる音のシステムを構成することができます。

でも、そうしなくても、当店のss120とチューニングずみDAC並びにFixCurrentを購入すれば、究極の癒しに向けたセットが20万円ほどで揃います。SPMDを入れても30万円まででお釣りが来ます。絶対にお得です。ご検討ください。

全ては「正しい電源を入れて機器本来の音を出す」こと、そしてスピーカーラインに位相ノイズキャンセル素子を入れて「アンプの音そのままでスピーカを駆動する」こと。それらが総合して始めて滑らかでゾクゾクする臨場感と究極の癒しの音を得ることができます。

@@その後、従来電源の音では癒されなくなります@@

・・・・功罪

ご質問、ご相談、ご注文は下記までどうぞ。

mai : info@practsoundsystem.jp

最近のコメント