ss600Dspのユーザ様宅(ISHII_HALL)を訪問しました ― 2026-01-14

ss600Dspのユーザ様宅を訪問しました。

横浜の石井様という方で、ISHII HALLというホールを経営されておられてコンサートホールや録音スタジオを提供していらっしゃる。その方のホールを使って、新年のディナーコンサートが開かれるとのことで、お誘いをいただいた。

会場には早めに到着し、まずはss600Dspの音を聴かせていただいた。

石井様は私を試聴室の特等席に座らせると、いつくかのCDを掛けながら。。。音が良い、とにかく静かで、何より音の粒立ち、立ち上がりが凄い、と仕切りに繰り返しておられました。

確かに、録音の良いCDを再生するたびに音楽を演奏している空間が眼前に広がる様は見事なものでした。自分で作ったアンプながら、その臨場感の素晴らしさに惚れ惚れするととともに、こういう使い方をなさってくださる石井様に心から感謝です。もともとトランスを1KVAにしてくれとのご要望を出してくださったのも石井様です。お客様からのご要望にお応えして、しかし未経験の1KVAという巨大なトランスですので数々の苦労をしましたが、なんとか安定して動作させる事ができて、このように素晴らしい音楽ステージを再生させてくれるまで到達させることができました、ありがとうございます。

石井様の試聴室

スピーカーはNS2000という1982製の製品。昔の設計なので正面のバッフルが大きな平面なのですが、上半分に吸音材を貼り付けてツィーターからの無用な反射を防いで音の純度を高めています。また、スピーカーの上には最高音部だけを効果的に反射させて音のバランスを取るための反射板が厳密な位置ぎめをして設置されていてもいます。このスピーカーは、大きな石(御影石?)のベースの上に厚めのステンレス製ケースを乗せてその中に玉砂利を敷いた上に設置されており、無用な振動を徹底的に排除してスピーカーユニットを音楽信号通りに作動させる工夫をなさっています。石井様はサイドバッフルにも制振材をはったり、スピーカーターミナルも玉砂利の中に埋めてしまうなど、とにかく無用な振動を徹底的に排除する事で音の純度を高めておられます。

ss600Dspは試聴室隣の機械室、操作卓の下に置いてありました。

今は使われなくなったRAMSAのアンプの上に鎮座しておりました。お客様に気に入ってもらって、これからもしっかり良い音を出して良いお仕事をして欲しいと思います。。。なんか自慢の娘を嫁に出したような気持ちかな(私に娘はいませんでしたが)

コンサート会場にはShigeru Kawai のSK-5がさりげなく置いてありました。ピアノの前でリハされているのは岡本拓也さんです。

このステージで当日の演奏者がパーティ前にリハーサルをなさっている時に試聴室でその音を聞きましたが、まるで眼前に演奏者がいるような空気感までを感じて感動したものです。音の立ち上がりが良いということはこういうことかと再認識しました。

ここを会場としてその日は二人のギタリストによるそれぞれのソロ演奏とデュオでの演奏、ピアノのソロ、ギターとオーボエのデュオ、最後にビアノとギターのデュオの演奏がありました。演奏は始終家族的な雰囲気の中で進められ、私を含めて約25名の聴衆は豪華なビュッフェをつまんでお酒を飲みながらの鑑賞となりました。

ギターとオーボエ、ギターとピアノはそれぞれにご夫婦で、ピアノのお母様は3歳ぐらいの元気な男の子を連れてきていて、みんなに可愛がられていました。最後の曲ではこの子が疲れてぐずってしまい、お母さんはお腹に抱えてあやしながら着席し、旦那様が演奏するギターとアランフェス第二楽章の共演をされていました。

<演奏品目>

岡本拓也さん ギターソロ

アルハンブラの思い出

タレガのノクターン

グランワルツ

小暮浩史さん ギターソロ

ローラン・ディアンス のタンゴ・アン・スカイ

カバティーナ(ディア・ハンターより)

二人のギター・デュオで

エンターテイナー(スティングより)

雨に唄えば(同名映画より)

コンドルは飛んでゆく(フォルクローレ)

南部由貴さん ピアノソロ

平均律クラヴィーア曲集 Preludio I

子供の情景

トロイメライ

ブルクミューラーNo.25 乗馬

小暮浩史さん・船津美雪さん(ギター・オーボエ)

春の海

ジブリより 海の見える街

スカボロー・フェア

岡本拓哉さん・南部由貴さん(ギター・ピアノ)

アランフェス協奏曲 第二楽章

ここまでが第一部でその後第二部、第三部とパーティは進行し、宿泊もできるとのことでしたが、私はその日中に日立まで帰らなければならなかったので第一部が終わった時点で泣く泣く退席させていただきました。

暖かで柔らかな雰囲気で素晴らしい音楽と食事を堪能させていただきました。

石井様、皆様、ありがとうございました。

久しぶりのマイクロDAC細密チューン(Topping D10s) ― 2025-12-24

久しぶりのマイクロDACのチューニング

お客様からTopping D10sというマイクロDACの細密チューンのご注文をいただいた。

このところアンプ造りにかかりっきりだったので久しぶりのマイクロDACのチューニングは新鮮な感じ。

このDAC、DACチップはESSのES9838Q2Mという少し前のESS社のナンバーワン・マルチオーディオ・チップを載せていて、出力段にはOP1656を使ったフィルタ回路と最終段のバッファにはLME49720というTi社のオペアンプが使われている。このLME49720はソケットに入れてあり、気に入らなければ交換もできるようになっている。

このようなUSB駆動のマイクロDACをチューニングする際には、USB-PD FixCurrent+CPMを併用することは良い音の最低限の条件なのだが、その上で、各素子への細密チューンを施してやることでそこらへんのン十万円のDACに勝るとも劣らないDACに化ける。

S.M.S.LのSU-1はそうやって化けてその音がL社の60万円のDACにも勝ると評価されているものだが、D10sはどの程度改善されるか、まずは実施してみた。

やったことは出力段オペアンプへのCPM搭載とそれらの電源へのLCM搭載。

それと、DACチップのアナログ回路電源に同じようにCPMとLCMを入れた。

都合ミニCPMが4個とミニLCMが3個である。

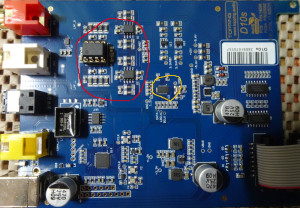

これが作業開始前の写真

赤丸内にあるのがアナログ出力段で、左端がLME49720、その右に上下に2つ並んでいるのがOP1656を使ったフィルター回路である。

黄色丸内の小さなチップがES9838Q2MというDACチップ。

チューニング対象はこれら4つの素子。

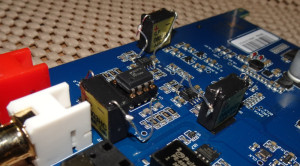

次はアナログ回路3個のオペアンプにCPMをバラったところ。

アナログ回路用の電源部にLCMを入れ、DACのアナログ電源部にLCMとCPMを入れて一応全部取り付けを完了した図

この後組み上げて試聴した。

うーん良い音。SU-1と優劣つけ難い。じっくり時間をかけて比較すれば細かい違いがわかるのかもしれないが、余韻もレンジも立ち上がりもみんな良くて、細かいこと気にするほどないくらい良い音。

このDAC、面白いことにMacに繋ぐと44.1KHzと画面表示が出るんだけど、Windows11に繋ぐと48KHzと表示されている。Ticの違いかねぇ。どちらもAppleMusic で聴いてみてるんだが。。

この音が出せてチューニング費用は税込33000円。絶対に安いよね。

明日発送。

ss600Dsp版の温度対策 ― 2025-12-21

ss600Dsp版の温度対策

ss600Dに、お客様からのご要望で1KVAのカニトランス(ZR1000)を載せた事は前に書いた。それで音の出方が大きく変わり、大きなステージが感じられるような、ゆとりのあるなり方になった事も書いた。その時からあれ?と、思ってはいたのだが、内部温度が以前より高めだった。その時は周囲が寒くなって来たから余計に目立つのかな、くらいに思っていたが、納入先のss600Dspがオーバーヒートで停止するという事象が発生して対策が一気に必要になった。

同じ電圧でトランスの容量が大きくなっただけでなぜ発熱が増えるのか、ここにきてわかった。ZR1000を入れて何が変わったかというとステージ感が大きくゆとりあるように鳴るようになったことと、それまで聞こえなかった音までが聞こえるという事実。ステージ感が広がったということは時間軸情報がより綿密に再生されるようになり、聞こえなかった音が聞こえるようになったということ。それだけ音に関する情報量が時間軸情報とともに増えたということで、それはつまりそれだけの情報量でアンプを駆動するということになり、それがZR1000の余力の中でたっぷりと電流を必要とする動きであったということだった。つまり、音の密度はそのまま電流量、つまり発熱に直結する。600VAのトランスでは追従しきれなかった音の情報量に対して十分に余力のあるトランスになったことでその全てが再生されるようになった、そういう事であった。

まぁ理由はどうあれ、今回のお客様の使い方だと頻繁にオーバーヒートしてしまうということが判明した。今回のお客様は録音スタジオをお持ちの方で、広いホールもお持ちだ。そのためアンプは我が家とは比べ物にならないほどに音量を上げてお使いで、そういう状況は当店の作業場所のような団地の狭い部屋では確認できていなかった。言い訳になるが、今回のお客様にご指摘いただいた事で製品の熟成が進むと、お客様には感謝しかない。ありがとうございます。さっそく容量のでかい抵抗器を手配し、音を出さなくてもアンプの出力を上げた温度試験ができる環境を整えた事は言うまでもない。

さてその対策だが、アンプ基板を内蔵している構造上、熱源に大きなヒートシンクを後付けする事ができない。やむ無く、出来るだけ静かなファン(AC)を付けて空気の流れを作りそれで冷やしてやることにした。スイッチも一緒に付ければ、小音量で鳴らす場合にはファンを切って運転することもできる。

幸い基板上のヒートシンクはフィンが左右の向きのため、入気口を基板高さの位置の左右に開けて、天井に排風ファンをつければかなりの冷却が可能であると推定した。

ケース左右に開けたスリットは以下の状態。樹脂カバーを3Dプリンタで作って付けてある。この穴でファン規定流量の約50%を確保してケース内を負圧に保つ事で風の流れをつくる方針。

サイドスリット写真

天板は後方の中心に丸穴を開けた。緩衝材を挟んでファンを取り付け、できる限り回転音が出ないようにした。また、天板は前後を入れ替えることもできるように配線を伸ばしたので、アンプを棚に入れるなどの設置環境などでファンを前に置きたい場合も対応できる。

天板写真

当店では当店のアンプ製作前に改造のご注文をいただいた場合には、先にまず自身のアンプにそれを実施して検証している。今回は音量を上げた温度試験を実施していなかったことで温度トリップの現象を見逃した。痛恨の極みである。。。

そこでまず、当店のアンプに冷却対策を実施し、そこで温度試験を実施して検証することとした。本体右脇にちょっとだけ青い線が見えているのだが見えるだろうか?スリットを通してサーモカップルを挿入してあるところである。また、上記の写真は自機で検証した時の写真なのでシルバーの機体である。納入機は黒機体。

これらの対策を実施してからメタルクラッド抵抗を負荷としてほぼ100%の出力での温度試験を実施した。余談だが、100%負荷ともなるとメタルクラッド抵抗からもシャンシャンと音楽が流れる。。。

温度試験というものは環境温度に対して熱源の温度がどこまで上昇するかという差温度(ライズ)で評価するのが常である。今回はアンプ素子が熱源だが、素子そのものに熱電対を貼ることはできないのでヒートシンクの最上部に固定してヒートシンクのライズを測定することにした。

温度試験は私の部屋で、温度測定はサーモカップル(Kタイプ)をヒートシンク直上に設置してテスターに繋ぎ、室温との差を測定した。アンプ回路にはパニック温度150℃でアンプ停止という仕組みが組み込まれている。これがトリップする温度まで上昇させた試験を行う。

環境温度18℃の時にFAN無し(入排気口も閉止)で100%負荷運転すると、ヒートシンク温度がケース内温度と共に上昇し、約90分でアンプが温度トリップした。その時のヒートシンク温度は78℃、ライズは60degである。アンプのケース内容積がかなり大きいためそれらが上昇し、アンプ基板にあるヒートシンクの冷却が効かなくなった時点でアンプ素子温度が急上昇してトリップという現象であった。

同じ環境でFAN冷却を生かすと、ヒートシンク温度は31℃以下で安定した。つまり、100%負荷連続運転でもライズは13℃未満であるので、たとえ環境温度50℃でも温度トリップには至らないということが確認できた。

この後、お客様のアンプを預かり、対策を実施してそれもにも温度試験を実施して確認してから納入した。

翌日、お客様から「快適に動いています」とのご連絡をいただいた。

この一言が何より嬉しかった。

大きなゆとりのある音をお楽しみください。

この後、二人目のss600DのユーザさんからもZR1000への載せ替えのご注文をいただいた。同じ茨城県内なので当店のss600Dspを持参して交換でお預かりしてきた。今はこの装置のトランス入替作業を実施している。

整流回路(電源)からのノイズ ― 2025-12-11

整流回路からのノイズ

アンプを作っていると、ノイズ対策が大きな課題となることがある。第二世代(出川式)などの良質な整流回路は必須だが、それらと例えば高ゲインのアンプ基板を一緒のケースに入れるとノイズ対策が容易ではない。

例えば半導体はそれ自体がノイズ源でもある。整流回路など最たるもので、それぞれの部品に半導体を内蔵している出川式電源の部品であっても大小の差こそあれそれ自身も電磁ノイズを放射している。

電磁シールドにはアルミも銅も使えない。厚くしてもそれらはほとんど効果がない。安価で一番いいのは鉄である。ただ鉄も強い磁化にさらされるとそれ自身が伝播路として電磁ノイズを伝える。だからカニトランスにはコア自身が電磁ノイズを放出しないように特別な塗装が塗られてもいる。音楽再生専用トランスとして数々の工夫がされている中の一つの有効な対策である。

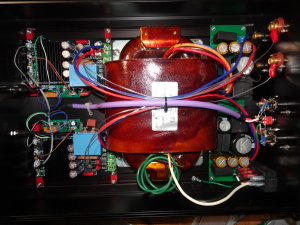

コンパクトにまとめようとした当店のss120も最初はノイズ対策に悩まされて今の形に収まっている。問題だったのはss600Dである。いざss120と同じ構成で組み上げたのだが、整流回路が大きい分バックグラウンドノイズも大きかった。そのため最終的にss600Dの内部配置はss120とは大きく変更してあり、ss120では整流回路はアンプ基板のそばに置いていたのだが、ss600Dでは整流回路とアンプ基板の間をトランスで絶縁するような配置にしている。この配置は1KVAのトランスにした時も有効である。

前(左)から順にアンプ基板、トランス、出川式電源と並んでいる。

半導体が発生する電磁ノイズを絶縁できるほどにカニトランスは優秀なのである。もちろんカニトランスといえどもトランスなのでそれ自身もノイズは出すのだが、漏洩してくる場所が限られているためわかりやすくて良い。

さて長々と整流回路からの電磁ノイズ対策について書いてきたが、この種のノイズというのは、そのノイズ発生を嫌って全てのオーディオセットをバッテリーで構成しているという強者もおられるほどに深刻な問題でもある。その方によれば整流回路を全廃しないと静かなオーディオは聞けない、とまで言っておられる・・・そうかな、と私は思う。

バッテリーには種類によってそれぞれ周波数応答が異なり、内部抵抗も高いためオーディオには向かない、という方もおられるが、そんなことを言ったらリチウムイオンを内蔵した携帯プレーヤーが全部音が悪いということになってしまう。だが実際そんなことはない。リチウムイオン電池の環境的な問題はあるとしても、それこそ、バッテリーをきちんと音で確認しながら回路調整をしていけばオーディオの「全バッテリー駆動」というものもありか、とも思う。。。私はやらないが。

横道に逸れてしまった。

何が書きたかったのかというと、整流回路って別置きにできればそうした方がいいかも。という話だ。かなり前に出川先生が苦労して作られた「素晴らしく音が良いMCヘッドアンプ」の基板を購入させていただいた。せっかくなのでこれに当店で細密チューンを施したイコライザアンプ基板をまとめて一つの小さなケースに稠密実装し、電源を別箱に入れて構成してみた。

左の鉄ケースが電源で、右にあるタバコ2個分のアルミケースがアンプ本体

これを先日、出川先生宅を訪問した際に聞いてもらったら同席された皆様から「いい音だ」とお褒めいただいた。ヘッドアンプはゲインが高いためバックグラウンドノイズが高くなりがちでS/Nが悪化しやすいが、別箱としたことで静けさも増していた。

こういう構成もありかと思う。そういう話。

でもね、海外の装置では電源トランスだけを別筐体に入れてコネクタ接続しているプリアンプやそういう電源箱をオプション販売しているDACがある。おそらく、海外のトランスはカニトランスほどの優秀な防磁対策がされているものなどないから、電源トランスの電磁ノイズの方が大きいという意識なのだろうか。しかしそれなら何故整流回路も一緒に外に出してしまわないのかが私には理解できない。単に「電源のバージョンアップオプション」として豪華なケースに入れたトランスを出しているだけなのかもしれないが、まぁそれも商売としてはありか。

と、この記事を作っていたら、三田電波さんから久しぶりにFAXが入た。なんと、来年2月で廃業なさるという。。。ううう。昨年12月にはオーグラインの武藤製作所さんが廃業なされ、今度は発振器の三田電波さんまで。。自動的に大量生産で作れるチップ型の発振器が今は主流だからなぁ。。どんどん、マニア向けの店が減っていく。。どんどん当店が寂しくなっていく。。。

時代は変わる、オーディオシステムもどんどん変わってる、それでもなぜ、市販されている機器の整流回路は良くならないのだ!

スイッチング電源になってさらに悪くなっている。ノイズの塊やん!!... Sigh!!

ss600Dのご注文をいただきました ― 2025-11-26

ss600Dカスタムのご注文をいただきました

出川先生宅にある当店のアンプの音を聴いたお客様からss600Dの御注文をいただきました。しかもその方、音にはかなり拘りのある方で、ご自身でも全てのコンデンサに電解を使わずフィルムコンデンサだけで構成したアンプを造っておられて、超高速な音をお楽しみになられておられる方です。

そういう方ですから当然カスタムの要求は色々いただいたのですが、その中で特に大きかったのがトランスの交換です。

当店のss600Dにはその型番にもある通り、600VAの大きな禅トランス(カニトランスとも言う?)が入れてあります。しかし実はまだスペースには余裕があります。そこで、ギリギリ入る最大の大きさの禅トランスに替えて欲しいとの事。調べたところ、1000VA(1KVA)まではなんとかはいる事がわかりました。幸い禅トランスは600VA以上は幅よりも高さ方向により大きくなるのですが、ss600Dのケースは高さ方向にはまだ余裕がありました。

数日前に届きました。重い。

600VAは6.5kgの重さがあって、それでも重いと思ってましたが、さらに重い。1000VAは10.5kgもあります。

寸法的に入るとは思ってましたが少し怖くて最初ケースに当て嵌めてみて、ますます心配になり、まずは自分の装置に試してみよう、その上でノイズ対策等必要であれば実施しなくては。。と思い、載せてみました。そうしたら、なんとかギリギリでしたが入りました。

で早速音出し。

いやーびっくりしました。トランスの余裕でここまでリアリティが向上するんですね。はっきり言ってこれは全くの想定外でした。

しかし、音の出方というかスピーカーの鳴り方がここまで違うとは。。。

もともと600Dは広がりと余裕のある音の鳴りでしたが、それがさらにまろやかに包まれる感が溢れています。これが余裕というものなんでしょうね。スピーカーから鳴ってる気が全くしないです。

このトランスは2台注文しましたので、1台はこれで自分のものにします。これ一台で6万円以上ですからちょっとしたアンプ以上の価格ですが、これだけ包容力のある音が出せるので納得です。

この余裕はお客様に教えていただたものです。ありがとうございます。

さて、その次のご要求がアンプの電源にシルバーマイカ(提供品)や大型のフィルムコンデンサを入れること。大型のフィルムコンデンサは入手が困難なので探して欲しいとのこと。さて困りましたが、私が使っているAIに尋ねたり海外サイトの在庫を調べたりして行き着いたのが車載用部品としてラインナップされている何種類かの100uFの大型高性能フィルムコン。この素子を見つけた時、「現在ある電解コンXXXμFにパラにするのにどれが一番適しているか」をAIに尋ねました。そうしたらたちどころに「各フィルムコンの型番からそれらの特徴と特性を読み込んで、デジタルアンプの再生音域の改善にはこれが良い」と指定してきました。また、さらに「10μF以下の積層セラミックか特性の良い1μF程度のフィルムコンをパラにすると特に高域の再生音の均一性が確保されるので良い。」とのアドバイスまでもらいました。それならと、

「手作業で取り付けるのに適した形状の素子で同じような効果を得られるものを探して」と依頼、「手作業でつけられる」という条件をつけないと表面実装型の小さな部品を紹介されても手が出せないからです。

その結果、やはり同じ海外サイトにあった1μFのフィルムコンを提案してきました。

ここまでのやり取りでこのAIは、当店のデジタルアンプに実装された既設電解コンデンサを理解し、そこに追加することになった大型のフィルムコンまでを知った上で、さらに改善するには特性の良い1μFフィルムコンをパラにすると良い、との提案をしてくれたことになります。

それでは、と早速その海外サイトに注文したのでしたが、注文が複数個になったためかそのサイトから3回も「納入先を教えろ」とか「どんな内容に使うのか詳細を連絡しろ」とかの問い合わせメールがきました。その都度AIの助けを借りながら返答していましたが、、3度目にはいい加減嫌になってAIに「こんな質問が繰り返されているのだが今回で打ち止めになるようにきちんと説明してくれ」と指示したら、次の文章を最後に入れてメール化してくれました。

>5. Additional information

I operate a small, custom-made audio business as an individual.

All items will be used strictly for non-military, non-export-controlled, and civilian audio products.

つまり小規模な個人事業主が、軍事用でも輸出用でもなく完全に一般市民向けの製品の部品として使うだけだ、ということを記述して納得してもらいました。

さて、海外から届いた2種類のフィルムコンをお客様からのご提供のシルバーマイカ(これもロシア産のミリタリー仕様らしい)と組み合わせて各アンプ基板の空きスペースに実装しました。

その音は、、、素晴らしいの一言です。

当店のアンプはこれまでも良い音であるとの評価をもらっていましたが、不思議なことにこれまでに聞こえてこなかった音が聞こえてくるのです。特に高音部の伸びや滑らかなシンバルの音、声の掠れなどを含めて、情報量がぐんと三段階も上がった感覚です。

急ぎアンプ2台(ステレオ分)作って聞いてみましたが、呆気に取られて聞き惚れてしまいました。

広く豊かに鳴る音の臨場感に密度感が加わり、濃密な音のステージに包まれる感じです。凄いです。自分の作ったアンプでここまでの音が出せるとは、感激です。

これらの音の改善はお客様のご注文がなければ私も聞くことができなかったものです。

横浜のI様、ありがとうございます。

心から感謝いたします。

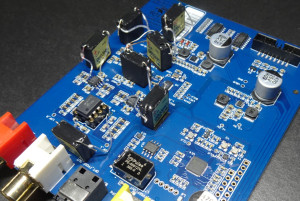

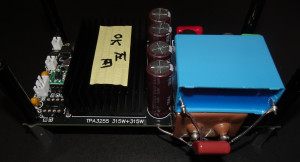

お客様のss600Dsp、完成内部写真です。

配線類も拘った構成です。本当に見事な音がします。

最近のコメント