位相ノイズのないスピーカーシステム ― 2025-05-09

かつてはESLなどの海外メーカがコンデンサ・スピーカーを出していた。

日本ではSTAX1社だけがコンデンサ型イヤースピーカーを出している。しかしそれらがそのまま見事な臨場感を再生できているかというと決してそうではない。コンデンサ・スピーカには全てドライブ回路が必要であり、その電源が普通電源であれば結局美味しいところが欠落してしまい余韻や臨場感は再生されないのである。

つまり、STAXのドライブアンプ+ヘッドセットは位相ノイズ発生しないがそのアンプを普通の電源でドライブしているところが惜しい。私は当店の開店前にSTAXのSR-λ (当時最下位機種)を買ってあり、その後第二世代電源を知ってからは電源を付属のACアダプタではなく自作の出川式電源に替えて使っている。出川式電源を入れたSTAXの音は滑らかそのもの。余韻もたっぷりで臨場感も素晴らしいものである。

私はチューニングしたお客様の装置の試聴をしながら、常にこのSTAXの音と比較してきた。その中で、なぜ普通のオーディオシステムがこれと同じように鳴らないか、と長いこと悩んできた。耳にかぶせるスピーカを長時間使っていると内耳が汗をかき荒れる。

そんな思いをしないで本当に包まれるような音を得たいと願っていて、、、

今回初めて、位相ノイズキャンセル素子に出会ってようやくその願いが叶ったと言って良い。

思えば本当に当店は最初から位相ノイズのない音をターゲットにチューニングを続けてきたことになる。クロック交換から始めた店なので最初は位相ノイズなんて考えてもいなかったが、最初に第二世代電源を入れたSTAXの音が鮮烈だった。これはラッキーだったと言っていい。今ではSTAXの高圧回路の前にLCMやCPMを入れて更に音の改善をしているが、このイヤースピーカーがあったからこそ続けてこれたものと思う。

今思うのは、、STAXさんにぜひコンデンサー型でフロアスピーカーを出して欲しい。出川式電源のドライブアンプで駆動すればまさに天国の音になる。そう思ってSTAX製品のリストを見たら80年代にはセルフバイアアス式の小型スピーカや、90年代にはフルレンジのフロアスピーカーを数件出してはいたのだねぇ、知らなかった。それに残念なことに90年代には出川式電源がなかった。。。。

でも、STAXさんの自社製品説明にはスピーカーの位相ノイズが無いという事は一言も触れられてないんだよなぁ。。(https://stax.co.jp/)

勝手な思いではあるが。。。

日本の優れた技術2つを組み合わせれば、世界最高のスピーカーシステムが出来上がると思うのだが。。。

連休最後の夜・・・・ ― 2025-05-07

以前、第二世代電源を入れる順番をソース側からとどこかに書いた。これは全く正解だったと思う。一番最初にソースを音にする部分には完璧な電源で音に変えるそれが必須、その電源が電流欠損(欠損ノイズ)をともなったものだったら欠損部分の回復はその後ろでは不可能になる。

だからレコードならイコライザアンプやそれを含んだプリアンプ、デジタルならDACをまずは出川式にしておくべきである。その意味では当店の試聴用貸出しアンプセットは最もコストパフォーマンスよく最高の臨場感を手に入れられる環境の例である。

ソースが正しい電源で駆動されていれば卵の効果もある。それを感じつつ中段に入る機器を出川式にし、最後にパワーアンプをすれば、徐々に改善されてくる音空間の改善を楽しみながら最後には素晴らしい臨場感に包まれる。当店のお客様では16年かけて上から下までオール出川式になされたお客様もいらっしゃる。素晴らしい音に包まれておられるが、いずれ卵(SPMD-10)を入れればその最高の臨場感を手に入れらることは間違いない。試聴を楽しみにしておられる。

全てが普通電源だけで組まれたシステムでは、すべての余韻や倍音は電源周波数に同期して同じタイミングで欠損してしまうことから、卵だけを先にをいれてもむしろ逆効果である。5月3日に書いたように、途切れた余韻が次の音に被さったりして違和感になってしまう。本来はそこが一番美味しい音の部分なのに、これまでの一般のシステムでは一切再生されてこなかった、そのことがはっきりわかる結果となった。

================================

久しぶりにデーさんを訪問しました。

新しいアクセサリーが効果があるので聴きに来いというのでさっそくお伺いして聴かせていただいたというわけです。

そのアクセサリーとは、スピーカーケーブルへのアタッチメント――磁界マグネットモジュール。外観は、卵形のなんとも可愛らしいもの。この中心に2本のケーブルを通すだけ。これでスピーカーのインダクタンスで発生する高周波逆起電圧ノイズが除去されるというのです。

これが凄い!びっくりしました。.

矩形波を通すと、1KHzではさほど違いはありませんが、基音帯域を超えた5KHzでは、マグネットモジュール無しではかなり波形は歪んでしまい、8KHzではもはや矩形波ではなくサイン波と変わりなくなってしまいます。マグネットモジュール有りですと8KHzでも矩形波の形が保たれています。

効果はてきめんで驚きました。

石川さゆりの何でもないベストCDが、まるでマザーマスターダイレクトのリマスター盤になったかのようにグレードアップします。まずはボーカルが魂を授かったかのように艶やかで色気たっぷりに歌い、しかも力強い胸腔の響きとなって前へ押し出してくる。

顕著なのは、バックオーケストラの立体感。立体感といっても、単に芝居の書き割りを重ねるような左右、前後の距離感だけではなく、波紋が広がっていくような音の時空間が見事に再現される。琵琶のじゃらんというエコーが右手から左手へと抜けていく。これを聴いたら、制作したエンジニアたちは快哉を叫ぶのではないでしょうか。まさに、ミラクルエッグです。

お願いして、このプロトタイプを持ち帰って拙宅でも比較試聴してみました。

.

デーさん邸ほどの劇的ビフォー・アフターではないのですが、効果は明らか。特に歌謡曲などのボーカルが気持ちよくなるのは同じ。ヴァイオリンやストリングオーケストラがきっくりと明瞭であってしかもシルキーな美音。聴いていて幸せになるサウンド。倍音の少ないピアノは変化が小さいのですが、なぜか左手の打鍵が明瞭になりしかも響きがぐっと深みを増します。

.ノイズというと、どうしてもザーとかサーと《聴こえるノイズ》だと思い込んでしまいますが、高周波ノイズは《聴こえないノイズ》。倍音領域のノイズなので聴こえない。この領域は、むしろ複雑な音声波形を形作るものであり音色に関連します。ここにノイズが干渉すれば波形が歪んでしまう。さらには、アタックや立ち下がりの残音、余韻などもマスクしてしまう。むしろ聴こえなくしてしまうノイズと言ったほうがよい。ノイズを「付帯音」と言い換えても同じです。これが除去されると、リアルでピュアな音色が聴こえてきて、音の波紋の広がりが聴こえてきます。

このミラクルエッグの効果――波形再現性の向上――については、ショップのプラクトサウンドシステムさんのブログでも紹介されています。

https://practnaga.asablo.jp/blog/2025/04/16/

いつまでも聴いていたい幸せな気分になります。ちょっと返却するのが惜しい。一日も早い商品販売化が待たれます。

スコーカーに卵

ウーハーにも卵

再生はプラクト製デジタルアンプ

効果の説明資料

自宅で試聴

======================================================

引用ここまで。

鈴木様、ありがとうございました。

当店ではss120お貸出セットに、今後卵をつけたラダーケーブルも含めてお貸し出しします。準備完了次第ご案内します。ご期待ください。

家庭用電源の大地アース?? ― 2025-04-17

日本の家庭用100Vコンセントは片側がアース(大地)に繋がってます。しかしそのアースはオーディオ用には使えません。

コンセントで大地に落ちているとしても、そこには大地に至る間にさまざまな機器が繋がっていて、決して綺麗なアースではありません。特にスイッチング電源ではいきなり整流回路が電源に直結されていてそこからの整流時のリンギングノイズがコンセントラインに直接流れ出ています。

次の図がスイッチング電源の概略構成図です。(図は拡大できます)

AC100Vを直接ブリッジ整流器で直流に替え、その出口にスイッチング回路を設けてその通電積分時間で直流電圧を維持する作りになっています。

これに対してアナログ電源ではコンセントからAC100Vが入るのはまず電源トランスであり、そこと絶縁された二次側回路に整流回路が入っています。

このためアナログ電源であればさほど電源を汚すことはないのですが、スイッチング電源の100Vをブリッジ整流する部分ではサージ電圧が150Vぐらい出ますし、整流素子のON・OFFによるパルス性のノイズも発生します。現代では各種ACアダプタや太陽光のインバータ、エアコンや冷蔵後、テレビなどのスイッチング電源が溢れていてコンセント電源がそれらに完全に汚されています。ですから(コンセントのアース側)を基準としてはだめです。そんなことをするとかえってノイズに悩まされます。その意味では日本では綺麗で優秀な大地アースは非常に取りにくいのです。高層住宅も増えてますし、そこにはエレベータ等の大型のインバータも入ってますから、ますます悩ましい問題があります。

ではオーディオ用システムのアースはどうするか、ですが、

オーディオシステム全体の中心になる機器をアース点と決めて、そこを中心に小さな島として浮かせるイメージでまとめると良いのです。日本では信号のマイナス側が本体シャーシに落ちている機器が多いので、そのような機器同士を繋ぐ場合は別途アースをつなぐ必要はありません(別途繋ぐとループになってしまってダメ)。

たとえばデジタル系では同軸線を繋いだ時点で基準が共通になりますので別途アースは無用です。基本は「機器それぞれのアースポイントを調べてそこを繋いでいく」のです。中心となる機種を基準にして、ループをつくらないよう放射状に接続します。日本製を使う限りは繋ぐだけで基準が決まるという事が日常的に起きており比較的簡単に基準の共通化ができると考えていいです。

そうやってオーディオシステムの島ができたら、その島への給電にはMNR1201+0604などのノイズフィルタを入れて清浄な交流を100V入れてください。ここまでの内容が肝になります。

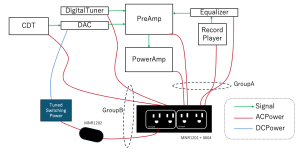

次の図は理想的な家庭内オーディオ機器の構成図です。

信号ラインを緑線、電源ラインを赤線、直流ラインを青線で書いています。

オーディオの島全体をMNR1201+0604(合計30A)で供給します。

MNR1201+0604は中にGroupA、GroupBという2系統のコンセントがありますので、アナログ信号系機器をGroupAにまとめ、デジタル信号系機器をGroupBにまとめることをするとよりアナログ系の音の純度が上がります。

さらに例えばDACがスイッチング電源で駆動されているような場合、直流側はDACに入るだけですからいいのですが、電源側にスイッチングのノイズが出てきてしまうので、それを防ぐためにMNR1202という貫通型のノイズキャンセラーを使います。それらを全部GroupBにいれれば完成です。

この図をみて気がつかれるかと思いますが、特にアースへの配線というものは繋いでいません。全て信号線を介して相互に共通電位をやりとりしています。基準さえしっかりしていればこれで十分なのです。

MNRシリーズは当店のページに紹介してあります。https://www.practsoundsystem.jp/mnr.html

絶大な効果のあるノイズキャンセラーであり、海外にも複数輸出しています。

当店でss120を開発していた当時、最初は作業用の普通電源で動作試験していたのですが、それをMNR経由に差し替えた途端に音の純度が上がり、思わず作業の手を休めて聞き惚れてしまったものでした。それほどに電源をクリアにする効果は高いです。

以前も書いたかもしれませんが、オーディオの肝は 一にも二にも電源です。これまでのオーディオ用電源はリニア電源にしてもスイッチング電源にしても整流回路の欠点を隠してきてますのでみなさん本当の音を聞けていないです。

出川式電源(第二世代電源)で欠損やノイズのないクリアな電源を回路に入れることで、これまで感じたことのない音の世界が待っています。

ぜひお試しください。

最近のコメント