内部配線をラダー化したss600Dについて ― 2025-04-02

ご感想のメールが届きました。

このお客様は普段は第二世代化された海外製高級真空管アンプをお使いで、

かなり耳が肥えおられます。その方が冬の寒い間は暖かい球アンプがいいので

(熱の出ない)ss600Dを本格的に聴くのは暖かくなってから、と2月に受け取り

連絡を下さっていましたが、今回やっと本格的に試聴なされたとのことで

ご感想を頂きました。

抜粋してお届けします。

=================================

暖かくなり始めたので一週間ほど前から

OCTAVE RE290をss600Dに交換して聴いています。

上蓋を外すとトランスの位置と内部配線がラダーケーブルに

変更になった程度にしか私にはわかりませんが、

音のほうは想像以上にグレードアップしています。

当初の明るさは影を潜め、成長した大人の音になりましたね。

まず背景の静寂感に支えられて

小音量時でも音がぼやけることなくクリアです。

中低域に安定感とグリップ力があり、さらに高域の伸びも十分で、

音場の定位のよさや、奥行き・拡がりも感じられます。

ついつい音楽を聴きながら、気持ちよくなって居眠りしてしまいます。

とりわけ、出川式電源との相性でしょうか、

デジタル DAC SU-1(改)が今までになく心地よく聴けます。

ちょっと欠点が見当たりません。

======================引用ここまで======

私は常々癒される音を目指して開発していますので、T様から「気持ちよくなって

居眠りしてしまう」という記述をいただいたことが何より嬉しいです。

さらに、

T様にこの内容をブログに掲載させていただきたいとお願いしましたところ、

次のような暖かいお言葉もいただきました。

「人の音の好みは千差万別ですが

内部配線をラダー化した熟成された音のすばらしさを

是非、たくさんの方に知っていただければと思います。」

T様、ありがとうございます。心から御礼申し上げます。

スイッチング電源へのFixCurrentnの効果 ― 2025-04-07

昨年購入した安物のDSOの波形には内部からと思われるノイズがのっていてどの波形もノイズだらけでした。

大陸製のDSOを買ったのが失敗でしたが、中を開けてみたら小さな見るからに安物のスイッチング電源で給電されていました。計測器にこんな電源ではまともな測定ができない、、が、まぁ大陸性の安物だから仕方ない。

仕方がないのでスイッチング電源の1次整流回路を第二世代電源と交換し、出力側にはFixCurrentと同等の回路をいれて、さらにフェライトフィルタ等を入れてノイズ対策をしました。

それでやっとまともな波形がとれるようになったので早速FixCurrentの効果がわかるデータをとってみることにしました。

我が家のネットワーク機器はすべて第二世代電源から給電していますが、それを作ったときにLANスイッチから取り外した9VのACアダプタ(スイッチング電源)を測定対象とします。

このACアダプタの出口にDALEの10W225オームの抵抗を入れて負荷とし、その両端で電圧波形を測定します。

回路は次の通り。このページの画像はすべてクリックで拡大表示できます。

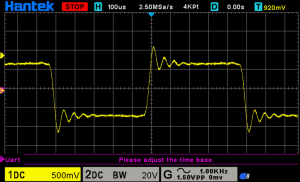

まずは抵抗を直接つないだときの波形です。スイッチング電源はこれが普通です。

次の画像は同じ波形の 横軸解像度を20倍に上げて詳しく見たものです。

次は出力ラインFicxにFixCurrentを経由して抵抗を繋ぎました。

そのときの波形です。

これほど明確にノイズを削減できるのはFixCurrentだからです。

同じく横軸解像度を20倍にあげてみましたが、綺麗なものです。

今回は、測定がまともになったDSOのお試しで波形を観測してみました。

アンプ出力の周波数スペクトログラム比較 ― 2025-04-13

いくつかの証拠として、次のような客観的な現象は確認されている。

1.電圧降下を基準として設計された管球アンプのリニア電源を第二世代電源に替えると、真空管にかかる電圧が10%ほど上昇する。これは同じ負荷抵抗に対して整流回路を流れ出てくる電流総量が通常電源より10%多いということである。つまり変換効率が10%も高いのだ。

この現象は当店のブログ(https://practnaga.asablo.jp/blog/2024/11/04/)でもチューニング作業の途中で紹介しています。

2.左右独立したパワーメータを持つLUXのトランジスタアンプに、片chだけ第二世代電源に変えた場合、モノラル信号を左右に入れると第二世代電源側のメータの振れ幅が10%以上大きくなる。これも電流総量が増えてその分出力が上がっていることの証拠である。

これだけの物理的現象が確認されていてもなかなか波形の証拠となると捉えにくい。単純なFFTをかけても間欠欠損はつかまらない。。そこで、音楽信号が一部欠損していれば、そのタイミングで音声のパワースペクトラムが下がる。それがある程度周期的かつ継続的に発生していると周波数スペクトラムにした場合、描かれるパターンに薄いところが出るはずである。つまり3次元解析すればなんとか、という思想のもとに、ピンクノイズをアンプに入れてそれを再生した場合のアンプ出力音声のデータについて、周波数スペクトログラムを撮ってみた。(ピンクノイズは可聴範囲の音が均等にばら撒かれているノイズ信号である)

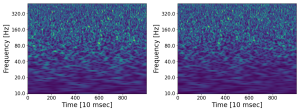

その結果が次の2枚の画像データである。

左側(普通電源) 右側(第二世代電源)での記録を比較できるように左右に並べた。

1枚目は周波数10Hzー6000Hz の範囲で分析したもの。

(波形はクリックで拡大できます。でも小さいままのほうが差がわかりやすいかも)

分析範囲を500Hzまでに下げてみたのが2枚目である。

均一さと濃度でやはり右側のデータの方が優秀であることがわかる。。。。。

しかし、これらのアンプで音楽を鳴らすと、その差は明瞭にわかってしまう。

ここで欠損しているデータは音の余韻を消し、時間軸を狂わせていて、臨場感や空気感を大いに削いでしまうのである。

人間の耳の(体の)音楽に対する鋭さと雑音に対する鈍さをあらためて感じた次第。

分析プログラム(python)には次のページの内容を参考にさせてもらいました。

https://yukara-13.hatenablog.com/entry/2013/12/01/222742

ちなみに測定したWavデータは次に入れてある。

"https://www.practsoundsystem.jp/wav/normIO_Cut.wav"

"https://www.practsoundsystem.jp/wav/2ndIO_Cut.wav"

それぞれ15.4Mbのサイズがある

スピーカーはどんな信号で動いているか ― 2025-04-16

まず波形観測記録を見て下さい。

発振器から矩形波をアンプに入れて、その信号が増福されてスピーカーに届くその電圧波形を記録しています。アンプはDENONのPMA-1500という大電流MosFETを採用したアンプで、当店にてフルチューニングしてあります。音の良いアンプです。スピーカーはヤマハのNS-10Mxという最小モニタースピーカーで、アンプとスピーカー間のケーブルはラダースピーカーケーブルです。

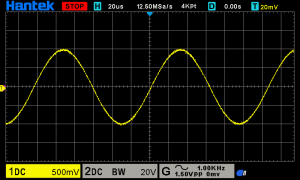

まず、発振器出力電圧は次のような綺麗な矩形波(方形波)です。周波数は1KHzです。

これがスピーカーに届くと次のような波形になります。

先端部にややリンギングが出ていますが、綺麗な波形です。

それが周波数を5KHzにするとかなり波形が乱れてきます。スピーカー端での波形です。

そして8KHzだと、なんと、きれいなサイン波??になってます。

矩形波に含まれる周波数成分は基本的に全ての周波数を含む急峻な波形です。それが立ち上がりも立ち下がりも追いつかず、こんな丸まった波形になってしまってます。

この現象はデジタルアンプでも一緒です。次は当店のss120からの出力を繋いだ時の8KHz 波形です。

やはり三角波のようになってます。波形にあるギザギザはデジタルアンプ特有の450KHz近辺の変調信号です。

スピーカにはボイスコイルと言うコイルがあり、音楽信号が入るとコイルが磁化してコーンを動かして電気信号を音に替えてますが、コイルというものの性質上、電圧信号の変化に応じて位相ノイズが発生し信号の動きを阻害する方向に作用します。つまり信号電流に対するブレーキとして作用しています。このことが、矩形波である信号波形を鈍らせている原因です。この現象はほぼ全てのアンプ=スピーカー間で発生しています。

そこで、今回出川先生と当店の共同研究で発見した位相ノイズを劇的に減らす素子の登場です。

詳しくは以下のリンク先のPDFを見てほしいのですが、金の卵です。('の'を除いてはいけません(^^;;)

スピーカーケーブルをこの卵の中を通すと、8KHzの波形が次のように変化します。

まずはDENONのアンプ。

次がss120

いずれも三角波やサイン波よりははるかに矩形波に近い形に改善されています。

これによる音の効果は目覚ましいものがあります。音の粒が眼前に迫ってくるのです。このリアル感の迫力は凄いです。開発途中でこの素子を見つけた時には出川先生も私も興奮してお互いに電話をし合って確認したものでした。位相ノイズをほぼ除去できる画期的な素子です。

暫定阪の資料は次のリンクのPDFをご参照ください。

https://www.practsoundsystem.jp/accessory/SPMD-10.pdf

当店ではこの素子をアンプに内蔵するサービスを始めます。特に当店で販売しているss120やss600Dには内蔵可能です。また、ラダーケーブルと組み合わせた製品も計画中です。一部のお客様には試作品をご試聴いただきはじめておりますが、販売の準備が出来次第ブログやHPにてご案内します。

ところで、、、以下は店主の個人的な感想です。

自分のブログなので、素直な感想を書きます。

アンプの製造販売ではこの現象を見逃されてきたのですよね(見過ごした、見ないフリした、とも言う)

アンプの応答特性を評価する値に「ダンピングファクタ」と言うのがあります。あれほどメーカ側に有利でイイ加減な数値は無いと私は思っています。測定内容を見ると、スピーカーを単なる抵抗とみなしてそれに対する電圧のレスポンスを見ています。スピーカーがコイルであり、単なる抵抗でないことは明らかなのにです。アンプからスピーカへの給電容量だけをあげれば向上するような数値です。コイルとしての応答性を完全に無視しています。

この件もそうですが、、、

整流回路に欠点があることを見ないフリしてきたのも日本の(世界の)メーカです。理屈では明らかなのに、物理的に対策が困難な事象やオシロの計測だけでは掴めない現象を、無視して改善してきませんでした。

美しくて見栄えのする高級な製品ではデザインに投資し、そうではない中級程度の民生品には売らんがための余計な機能を山盛りしたりで、オーディオとして本当に必要な「音をよくする部分」にお金をかけてはいません。努力していないのです。それは、本当に音の良い製品を市民が買わないからメーカは音にお金をかけられないのです。いや、訂正します。。。「今までの市場に本当の音を出す製品がないので市民は知らない」と言うのが事実ですね。しかし、そんな音を知らない「評論家先生がいい音と言った製品」は本当にそうか、一度冷静に考えてみてください。

おそらくメーカが苦労して開発すれば、本当に音の良い製品は出せたはずと私は思います。日本のメーカの技術は凄いですから。しかしそれを出さずに一部でのみ温存していたのは価格で製品レンジを作りたい販売戦略ですよね。それが日本のオーディオ文化を遅らせているのです。正直、酷い話しだと思いませんか?

私は私の店のような小さな店ですけど、なんとか本当の音で日本のオーディオ文化をより良い物にしたい。みんなが癒される音をもつ時代が来てほしい。そう願っています。

家庭用電源の大地アース?? ― 2025-04-17

日本の家庭用100Vコンセントは片側がアース(大地)に繋がってます。しかしそのアースはオーディオ用には使えません。

コンセントで大地に落ちているとしても、そこには大地に至る間にさまざまな機器が繋がっていて、決して綺麗なアースではありません。特にスイッチング電源ではいきなり整流回路が電源に直結されていてそこからの整流時のリンギングノイズがコンセントラインに直接流れ出ています。

次の図がスイッチング電源の概略構成図です。(図は拡大できます)

AC100Vを直接ブリッジ整流器で直流に替え、その出口にスイッチング回路を設けてその通電積分時間で直流電圧を維持する作りになっています。

これに対してアナログ電源ではコンセントからAC100Vが入るのはまず電源トランスであり、そこと絶縁された二次側回路に整流回路が入っています。

このためアナログ電源であればさほど電源を汚すことはないのですが、スイッチング電源の100Vをブリッジ整流する部分ではサージ電圧が150Vぐらい出ますし、整流素子のON・OFFによるパルス性のノイズも発生します。現代では各種ACアダプタや太陽光のインバータ、エアコンや冷蔵後、テレビなどのスイッチング電源が溢れていてコンセント電源がそれらに完全に汚されています。ですから(コンセントのアース側)を基準としてはだめです。そんなことをするとかえってノイズに悩まされます。その意味では日本では綺麗で優秀な大地アースは非常に取りにくいのです。高層住宅も増えてますし、そこにはエレベータ等の大型のインバータも入ってますから、ますます悩ましい問題があります。

ではオーディオ用システムのアースはどうするか、ですが、

オーディオシステム全体の中心になる機器をアース点と決めて、そこを中心に小さな島として浮かせるイメージでまとめると良いのです。日本では信号のマイナス側が本体シャーシに落ちている機器が多いので、そのような機器同士を繋ぐ場合は別途アースをつなぐ必要はありません(別途繋ぐとループになってしまってダメ)。

たとえばデジタル系では同軸線を繋いだ時点で基準が共通になりますので別途アースは無用です。基本は「機器それぞれのアースポイントを調べてそこを繋いでいく」のです。中心となる機種を基準にして、ループをつくらないよう放射状に接続します。日本製を使う限りは繋ぐだけで基準が決まるという事が日常的に起きており比較的簡単に基準の共通化ができると考えていいです。

そうやってオーディオシステムの島ができたら、その島への給電にはMNR1201+0604などのノイズフィルタを入れて清浄な交流を100V入れてください。ここまでの内容が肝になります。

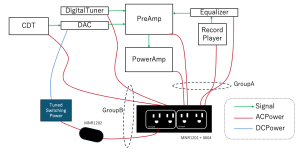

次の図は理想的な家庭内オーディオ機器の構成図です。

信号ラインを緑線、電源ラインを赤線、直流ラインを青線で書いています。

オーディオの島全体をMNR1201+0604(合計30A)で供給します。

MNR1201+0604は中にGroupA、GroupBという2系統のコンセントがありますので、アナログ信号系機器をGroupAにまとめ、デジタル信号系機器をGroupBにまとめることをするとよりアナログ系の音の純度が上がります。

さらに例えばDACがスイッチング電源で駆動されているような場合、直流側はDACに入るだけですからいいのですが、電源側にスイッチングのノイズが出てきてしまうので、それを防ぐためにMNR1202という貫通型のノイズキャンセラーを使います。それらを全部GroupBにいれれば完成です。

この図をみて気がつかれるかと思いますが、特にアースへの配線というものは繋いでいません。全て信号線を介して相互に共通電位をやりとりしています。基準さえしっかりしていればこれで十分なのです。

MNRシリーズは当店のページに紹介してあります。https://www.practsoundsystem.jp/mnr.html

絶大な効果のあるノイズキャンセラーであり、海外にも複数輸出しています。

当店でss120を開発していた当時、最初は作業用の普通電源で動作試験していたのですが、それをMNR経由に差し替えた途端に音の純度が上がり、思わず作業の手を休めて聞き惚れてしまったものでした。それほどに電源をクリアにする効果は高いです。

以前も書いたかもしれませんが、オーディオの肝は 一にも二にも電源です。これまでのオーディオ用電源はリニア電源にしてもスイッチング電源にしても整流回路の欠点を隠してきてますのでみなさん本当の音を聞けていないです。

出川式電源(第二世代電源)で欠損やノイズのないクリアな電源を回路に入れることで、これまで感じたことのない音の世界が待っています。

ぜひお試しください。

最近のコメント